近日,实验室陈忠伟院士团队在全固态钠离子电池界面改性研究中取得新进展。团队创新性地提出了一种电诱导加速聚合的界面修复策略,有效解决了固态电解质隔膜在应用过程中面临的界面不稳定、空气敏感及易产生裂纹等问题,为全固态电池的规模化应用开辟了新的思路。

固态电池因其高能量密度和本征安全性而被视为下一代储能技术的重要方向,但其商业化进程仍面临诸多挑战。其中,氧化物固态电解质虽然具有较高的离子电导率和优异的化学稳定性,却因其本身的脆性而在制备与应用过程中易产生微裂纹和孔隙,导致界面接触不良。同时,固态电解质与金属负极之间存在润湿性差、界面电阻高、在长循环过程中易发生副反应等问题,进一步诱发枝晶穿透和界面失效。这些固有缺陷不仅限制了离子在界面的高效传输,也显著降低了电池的循环稳定性和可靠性。因此,如何实现对固态电解质界面的有效调控与稳定化,是推动全固态电池走向实用化的关键科学问题之一。

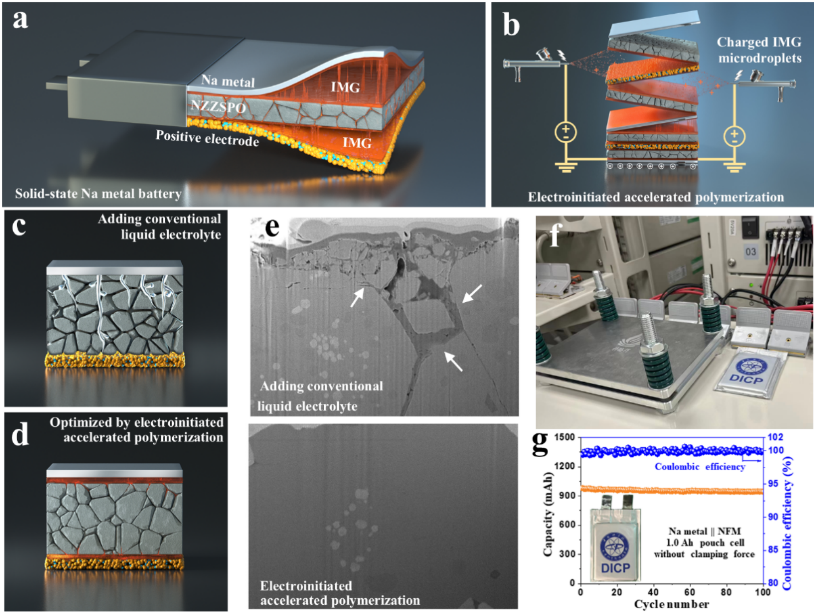

近年来,陈忠伟团队专注于准/全固态电池商业化应用,围绕超薄固态电解质膜与界面改性开展关键材料的合成与设计研究。本工作在前期研究的基础上,团队创新性地引入了带电“修复胶”微滴,并通过电引发加速聚合过程,将聚合速率提升至原有的21.4倍。该方法借助电润湿效应在界面原位形成均匀涂层,可优先填充电解质表面的裂纹与孔隙,从而增强金属钠与电解质的界面接触稳定性,并有效阻止枝晶诱导的裂纹扩展。在此作用下,钠离子动力学性能显著提升,实现了高达6.8 mA cm⁻²的临界电流密度,并在1.0 C倍率下稳定循环超过1000圈。更为重要的是,基于该策略构筑的Ah级全固态软包电池在无外部夹持压力的条件下,仍表现出优异的长循环稳定性,充分验证了这一界面修复新工艺的可扩展性与应用潜力。

相关研究成果以“Electroinitiated interfacial healing for external pressure-free solid-state sodium metal batteries”为题,于近日发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。上述工作得到了辽宁滨海实验室等项目的资助。(文/图 杨庭舟)